Ordensfrauen und Missbrauch

Warum ich nicht schweigen kann

Mein Ordensaustritt nach 45 Jahren in der Mission

von Majella Lenzen

Mit 15 Jahren wurde aus Majella Lenzen Schwester Lauda, mit 60 Jahren musste sie unter ihrem Mädchennamen ein neues Leben beginnen. Ihr Orden setzte sie vor die Tür, bis heute hat sie Zutrittsverbot. Ihr »Vergehen«: Sie billigte das Verteilen von Kondomen in Tansania, um die Ausbreitung von Aids zu verhindern. Außerdem war sie den Oberen nicht unterwürfig genug.

Kürzlich lief der Film »Der König der Löwen« in meinem Heimatort im Kino. Was für eine Überraschung, zumal mir die Drehorte der jetzigen Verfilmung bekannt scheinen. Mit einem Hochgefühl nahm ich das Geschehen in mich auf, dankte im Herzen für meine lange Afrikaerfahrung und zuckte plötzlich zusammen. Was geschah da auf der Leinwand? Der kleine Königssohn Simba ließ sich vom verräterischen Bruder seines Vaters weismachen, dass er Schuld am Tod seines Vaters sei? Voller Angst und Schuldgefühle zog er sich zurück und suchte sein Rudel nicht mehr auf. Er schloss sich anderen Weggefährten an und blieb verschollen. Doch seine ehemalige Spielgefährtin gab die Suche nach ihm nicht auf und brachte ihn schließlich zurück zu den Seinen – rechtzeitig, um die Nachfolge seines Vaters antreten zu können. Das bewegte mich schmerzhaft. Es rief mir meinen Austritt aus dem Kloster in Erinnerung, der doch über 20 Jahre her war. Will diese Wunde nie mehr heilen?

Autorin

Majella Lenzen

geb. 1938 in Aachen. Ehemalige Ordensfrau (Schwester Maria Lauda), lebte und arbeitete 45 Jahre lang in Tansania, Simbabwe und Kenia; 1995 musste sie den Orden verlassen. Heute lebt Majella Lenzen in Düren. Sie setzt sich weiter gegen den Missbrauch von Ordensfrauen in der katholischen Kirche sowie die Diskriminierung von ausgetretenen Nonnen ein. Letzteres sieht sie als einen der Gründe, warum dieser Missbrauch nicht effektiv aufgearbeitet wird.

Majella Lenzen kann gerne angeschrieben werden E-Mail

Im Dezember 1959 hatte es begonnen, mein Abenteuer, als ich zum ersten Mal als frisch ausgesandte Missionarin in ein Flugzeug stieg. Mein Einsatzort war Tansania. Als Ordensfrau hatte ich mich durch die drei Gelübde Armut, Keuschheit und Gehorsam Gott versprochen, und der Orden hatte sich verpflichtet, mich im geistlichen Leben zu unterweisen und für mich zu sorgen. Mit all meinem jugendlichen Idealismus war ich bereit, mich für die »Sache Gottes« einzusetzen. Ich ließ mich in Nairobi zur Krankenschwester ausbilden und erwarb später noch Kenntnisse im Krankenhausmanagement, in Tropenmedizin und in der HIV/Aids-Prävention. Dadurch überwand ich, dass ich keine Erlaubnis bekam, Ärztin zu werden. Die praktische Arbeit vor Ort hielt uns ständig in Atem, sie war fordernd und erfüllend zugleich.

Sich selbst einbringen

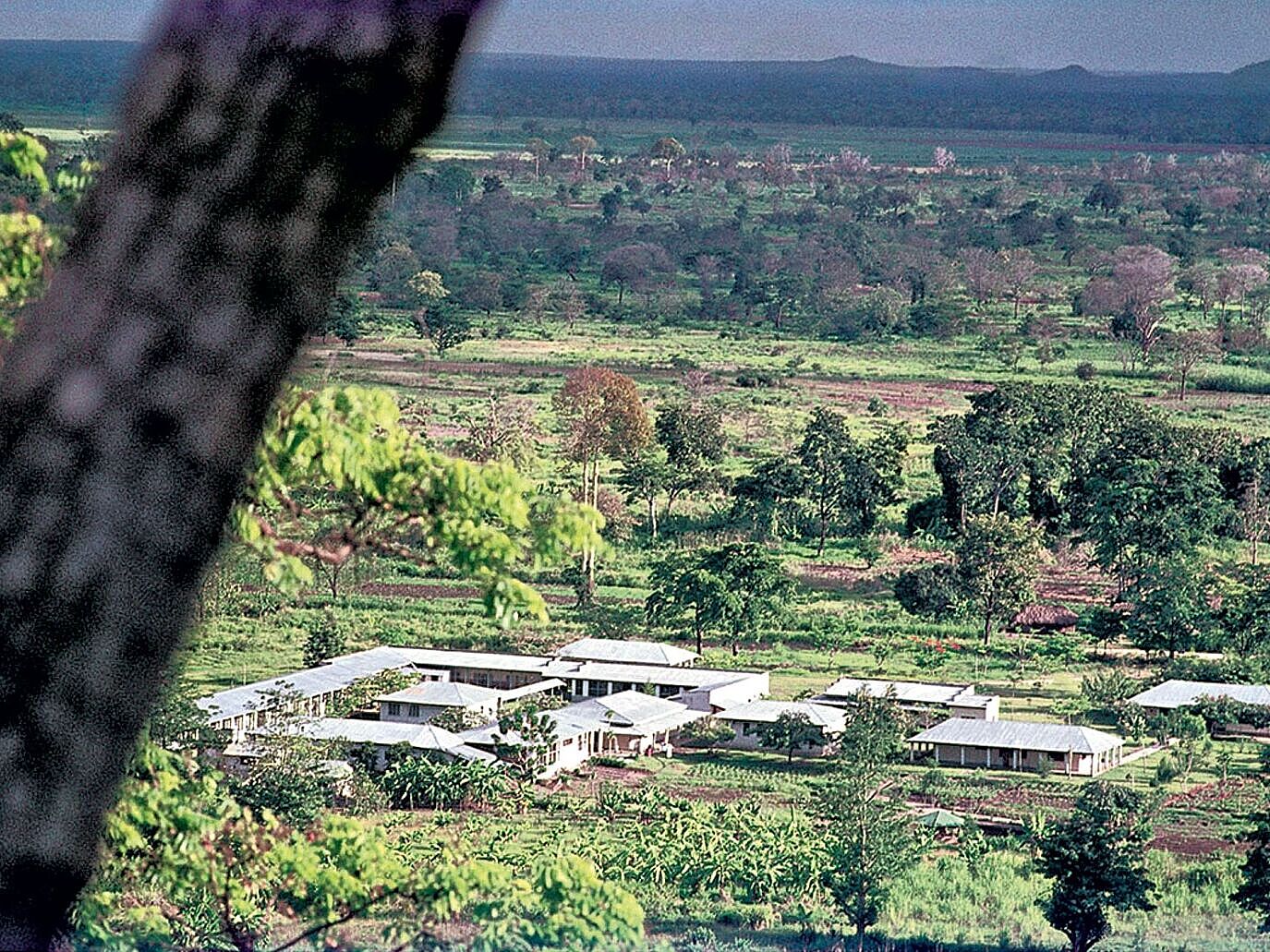

Als ich 1971 in die damals erste Frauenpartei der jungen Republik Tansanias Umoja wa wanawake aufgenommen wurde, erlebte ich mich auf Augenhöhe mit den Einheimischen, besonders den Frauen. Es war mir eine Freude und Ehre zugleich, dass ich als einzige Europäerin in den Kreis des dörflichen »Palaverns« aufgenommen wurde. Jeder hatte das Recht, seine Meinung zu äußern, Frauen sowie Männer. Alle konnten voneinander lernen, das erlebte ich als befreiende Wirklichkeit. Die Vision des Präsidenten von der gelebten Praxis des Kijitegemee (sich selbst einbringen) sollte die ehemalige Kolonie zu einem freien und selbständigen Tansania führen. Für mich geschah das im Gesundheitswesen durch den Aufbau des Buschkrankenhauses Turiani (das bis heute betrieben wird), durch die Aufklärung der ländlichen Bevölkerung sowie den Dienst an den Kranken.

»Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, und weil ich dich liebe… Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!« Diese Worte des Propheten Jesaja (43,1–5) sprechen eine deutliche Sprache von der Berufung derer, die alles auf eine Karte setzen und sich im Ordensleben Gott, dem Herrn, anvertrauen. An diese Berufung zu glauben und in sie hineinzuwachsen, das ist es, was die Einzelne dazu befähigt, ihr Leben nach den Gesetzen der jeweiligen Ordensgemeinschaft auszurichten. Gewöhnlich beginnt das Ordensleben im Vertrauen auf den, »in dessen Augen sie teuer und wertvoll ist« – bei mir war es im jugendlichen Alter von 15 Jahren. In jedem Fall ist Enthusiasmus für die Sache Christi notwendig. So war es auch bei mir, als ich als 21-Jährige in der ostafrikanischen Mission eingesetzt wurde. Mein Herz brennt auch heute noch im Gedanken an diesen Ruf Gottes, dem ich in den langen Jahren meines Ordens- und Missionslebens zu entsprechen suchte. Doch es kam anders.

Was Machtmissbrauch fördert

Nachdem die ungeheuren Zahlen des sexuellen Missbrauchs an Ordensfrauen aufgedeckt wurden, suchen wir nach Ursachen und sprechen heute auch von spirituellem Missbrauch im Ordensleben. Beides ist meines Erachtens aneinander gekoppelt. So geht Doris Wagner zum Beispiel davon aus, dass jede dritte Nonne missbraucht wurde. Wie ist das möglich?

Vielleicht liegt ein Grund des klösterlichen Machtmissbrauchs an der veralteten Struktur der heutigen Orden. Die Rechtsanwältin Heidrun Simone Glenski schreibt in ihrer Dissertation (2002) zur Stellung der Ordensangehörigen in der Krankenversicherung: »Das Leben in einem klösterlichen Verband weist eine eigene, geschichtlich zu erklärende Sozialgestalt auf. Vorbild für die klösterliche Lebensgemeinschaft ist die mittelalterliche Großfamilie, deren Struktur ausschlaggebend für die Gestaltung der Großhaushalte der Ordensgemeinschaften war und ihnen bis heute die entscheidende Prägung gibt.« Das habe auch ich so erlebt. Diese Doktorarbeit bestätigt die Grundidee des klösterlichen Lebens. Aber leben wir noch im Mittelalter?

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erschütterte eine enorme Austrittswelle die meisten Orden. Diejenigen, die gingen, wurden als Abtrünnige gesehen, niemand versuchte, ihre wahren Gründe für den Austritt zu erkunden und ernst zu nehmen. Das scheint bis heute so zu sein. Denn es gibt keine Statistiken, die zeigen, wer wann und warum aus dem Orden ausgetreten ist. Die fehlende Kommunikation und das einseitige Beurteilen, Tadeln und Streuen von Falschinformationen kann der Gemeinschaft tiefe Wunden zufügen.

Das Machtgefüge in den Orden geht meines Erachtens von »oben nach unten«. Die Befehlsgewalt ist klar festgelegt. Nur wird es nicht so benannt, denn es geht im geistlichen Leben um den Ruf Gottes und um das gemeinsame Hören auf diesen Ruf. In einer Ordensgemeinschaft haben zwar alle das gleiche Ziel hin zu Christus, aber die Einzelne kommt in ihrer Persönlichkeit nicht zum Tragen. An erster Stelle stehen immer der Gehorsam und die Unterordnung, nicht der Dialog. Das ist oft schwer zu verkraften und bringt die Glaubwürdigkeit des geistlichen Lebens ins Wanken.

Beim Eintritt in den Orden mussten wir abgeben, was uns gehörte. Wir wurden dadurch praktisch unseres Selbst enteignet. Wir mussten einen neuen Namen annehmen (Sinnbild für den neuen Menschen – in Christus), bekamen alle das gleiche Ordenskleid und wurden angehalten, wie wir uns darin zu bewegen hatten. Ab sofort war alles »unser« (nicht mehr »mein«); unterhalten durften wir uns nur zu vorgegebenen Zeiten an dafür bestimmten Orten. Der Kontakt zur sogenannten »Welt« wurde kontrolliert (von der Oberin bereits geöffnete private Briefe), es gab kein Geld zum persönlichen Gebrauch, und Freundschaften waren nicht erlaubt, um nur einige Punkte zu nennen. Übrigens fragte ich unseren Rektor bereits ganz früh im Unterricht nach der Bedeutung des Fremdworts »Individuum «. Seine abgeklärte Antwort lautete: »Einzelwesen «.

»Persönlichkeit« wäre schon verständlicher gewesen. Und noch besser hätte ich die Worte des Theologen Karl Rahner gefunden: »Der Mensch kommt nur zu sich selbst in der Begegnung mit (dem) anderen Menschen! « Unsere Ausbildung im Spirituellen sowie im gesellschaftlichen Umgang war ungenügend, wenn nicht primitiv. Eine meiner damaligen Mitschwestern trat später in Südafrika mit der Begründung aus dem Orden aus: »Ich kann dieses Leben der Heuchelei nicht länger ertragen!« Ich erschrak, verstand aber noch nicht. Ich suchte die Fehler immer bei mir, schien nicht gut genug für das geistliche Leben und strebte weiter nach dem »hohen Gut der Vollkommenheit«.